8月29日,为隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,经党中央、国务院批准,国务院印发通知,公布第四批34处国家级抗战纪念设施、遗址名录。位于重庆市合川区草街街道古圣村的育才学校旧址入选其中。

育才学校旧址(合川区文管所供图)

截至目前,重庆共有包括育才学校旧址、八路军重庆办事处旧址、重庆大轰炸惨案遗址、库里申科烈士墓园、国民参政会旧址、保卫中国同盟总部旧址(重庆宋庆龄旧居陈列馆)、同盟国中国战区统帅部参谋长官邸旧址(重庆史迪威博物馆)、特园、张自忠烈士陵园等在内的9处丰碑成为国家级抗战纪念设施、遗址。

陶行知在卢作孚支持下来到合川开办学校

位于重庆市合川区草街街道古圣村的育才学校旧址,曾是烽火年代里一所特别的学校。1939年7月,人民教育家陶行知在此办校,招收因战争而流离失所的难童,把生活教育理论运用在为国家培养“人才幼苗”的教育实践中,以期实现教育救国。

为何陶行知会将自己开办学校的愿望落子在重庆合川?

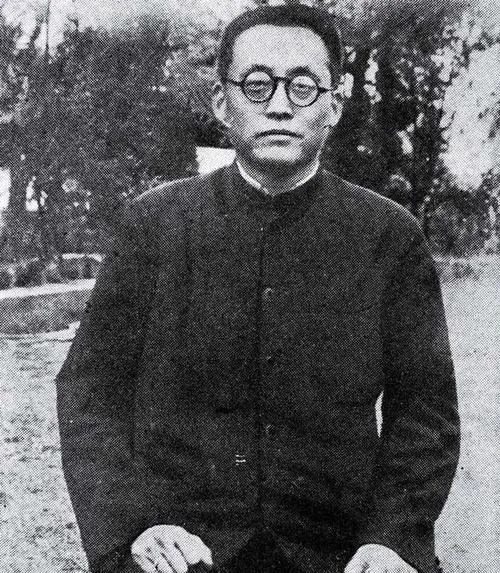

人民教育家陶行知(合川区文管所供图)

合川区文管所相关负责人说,一切,还要回溯到87年前的1938年9月。

当时陶行知与邓颖超在香港会合,宣传国际形势与中国抗战。在去香港的轮船上,他看见一个4岁左右的法国小女孩,随着乐曲,跳出或悲或喜的舞姿。这使他想到了在灾难深重的中国,常常有一些具有特殊才能的穷苦孩子,因为没有得到培养机会而枯萎、夭折,这使他痛心疾首。面对日军的狂轰滥炸,有多少父母惨死,有多少儿童流落街头。陶行知再也无法抑制内心的激动,面对记者们发表回国三愿,决定兴办一所难童学校,收养孤儿难童,挽救人才幼苗,这就是育才学校。

1938年10月,陶行知在武汉听说民生实业公司总经理卢作孚在宜昌,立即去登门拜访。作为与陶行知同时代的教育家,卢作孚特别欣赏陶行知发明的小先生制。陶行知向卢作孚倾诉了入川办学的设想。卢作孚表示,陶行知入川,是他家乡的幸运。随后,卢作孚安排陶行知乘坐民生轮船去重庆。在卢子英主持的嘉陵江三峡乡村建设实验区,受到北碚人民的热烈欢迎。

1939年2月,陶行知开始筹建育才学校。他原本计划在云南、四川两地之中选择一地创办育才学校。当他看到北碚在卢作孚兄弟领导下,呈现的欣欣向荣景象,感到北碚实属西南一颗璀璨的明珠。因此决定将育才学校选择在北碚附近。

从中国革命实际出发大胆实施“生活教育”

抗日战争时期,日军飞机轰炸激烈,国民党特务横行霸道,所以陶行知决定把育才学校建在十分隐蔽,而且交通不方便的地方。在卢子英的邀请下,陶行知来到了古圣寺。

1939年7月20日,育才学校借北碚北温泉小学举行开学典礼。8月初,迁往古圣寺。陶行知亲任校长,育才学校的办学宗旨是“教导学生团结起来,做追求真理的小学生;自觉觉人的小先生;手脑双挥的小工人;反抗侵略的小战士”。

同时,学校聘请当时著名的专家学者任教,如历史学家翦伯赞,音乐家贺绿汀、任光,戏剧家章泯,版画家陈烟桥,诗人艾青、力扬,作家姚雪垠、何其芳,化学家孙锡洪,舞蹈家戴爱莲等,田汉、李公朴以及共产党的高级领导人秦邦宪等也为育才师生讲过课。

当时的育才学校从中国革命实际出发,大胆实施“生活教育”,民主教学、生产生活劳动、勤工俭学融为一体,使学生在“生活教育”中出真知、长才干。生活教育是陶行知教育思想的精髓,他强调通过生活进行实实在在的教育。他批评了传统教育与生活严重脱离,“教学生读死书,死读书”“消灭学生的生活力、创造力”。育才学校的学生特别注重生活能力的培养,一个合格的育才学生不但要具备烧饭、种园等十六种初级常能,同时还应具备开车、打字、速记、翻译、领导等7种高级常能。

著名历史学家翦伯赞曾两次在育才学校讲学。在他写的《记古圣寺》一文中这样描述当时的情形:“十几岁的孩子,能够在座谈会上侃谈时局,从国内到国际,从政治到军事,明如指掌,能够写出文学的创作,能够自编剧本,自己导演,能够自己作曲、作歌,能够写生、速写,能够画出星宿的图谱。”“陶行知生活教育的奇迹,就发生在这古老的寺院之中,使人的奇迹代替了神的奇迹”。

周恩来和邓颖超曾为学校题词并作报告

育才学校是私立学校,办学经费及几百名师生的衣食住行全靠陶行知一分一厘地募集。抗战期间,物价飞涨,纸币贬值。到1941年,米价已上涨到育才学校开办时的50倍,陶行知天天和米价赛跑,几百人的生活学习费用压得他喘不过气来。育才师生先是每日吃三顿稀饭,后来只能吃两顿稀饭,最困难的时候,每餐只有十几颗胡豆子充饥。

陶行知创办的育才学校的老照片(合川区文管所供图)

为了支持陶行知创办育才学校,中共重庆市委指示北碚中心县委派林琼在育才学校建立了地方支部;中共中央南方局派廖意林到育才学校组建南方局直属支部,先由南方局宣传部部长凯丰直接领导,后由中共四川省委书记吴玉章直接领导。

在育才学校最困难的时候,周恩来和邓颖超来到古圣寺,题写了“一代胜似一代”,给师生作报告,分析时局,鼓励大家团结起来,战胜困难。还从南方局的办公经费中,节省出400个大洋,支助育才学校渡过难关。后来,又托人给陶行知送来一件延安南泥湾军民大生产时自制的毛衣。

陶行知从中受到启发,组织师生开荒种地,生产自救,终于挺过一个又一个难关。育才学校在古圣寺7年,为新中国培养了以李鹏委员长为代表的一大批党政干部和以杜鸣心教授为代表的一大批专家学者。

据不完全统计,在先后的600多名师生中,有300多人参加了中国共产党的地下组织,有22人去了延安革命圣地,有43人参加了川东地区武装起义,有21名师生成为光荣的革命烈士。也正因为如此,育才学校被称为抗战时期国统区的“小解放区”,古圣寺被称为大后方的“小延安”。

1946年7月,陶行知因突发脑溢血去世。之后,育才学校一部分留在了重庆谢家湾,一部分迁往了上海宝山区。

合川区文管所相关负责人表示,育才学校是陶行知先生一生办学时间最长,理论和实践集大成的地方。育才学校在合川的7年,是陶行知生活教育理念最终归于成熟的阶段。

记者 李晟

Copyright © 2012-2025 CQTODAY Media Group, All Rights Reserved

今日重庆传媒集团版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像

地址:重庆市渝北区同茂大道416号 邮编:401120

渝ICP备12000991号-1 渝公网安备50011202503935号 互联网新闻信息服务许可证编号:50120190002

互联网违法和不良信息举报电话:023-63891685