1947年2月下旬,人民解放军在东线战场莱芜战役大捷,全歼敌人6万余,生俘国民党徐州绥靖公署第二绥靖区副司令李仙洲。捷报传到重庆,人人欢欣鼓舞。我们决定于2月28日在新华日报社内部开一个全体职工大会,庆祝胜利。

青年时期的陈野苹

监视

1947年2月28日凌晨,熊复同志到寝室来把我叫醒,递给我一份材料。那是一份油印的重庆警备司令部的“命令”,列举了一些反动的理由,限《新华日报》于2月28日凌晨3时停止一切活动,并将房屋财产移交给国民党政府接管。我看完以后,熊复同志说,这件东西送来时,他正在上夜班,传达室就先送给他看了,他立即把于刚、王育平两同志叫醒,三人商量后决定,由于、王去曾家岩请示吴老如何办。他说,因为我在病中,所以没有来叫我(我当时感冒发烧,尚未全愈)。我和熊复同志立即到我的办公室,通知各部门的负责同志开紧急会议。

这时,四周犬吠,不绝于耳,大家明白报馆已被包围了。会议开始,由熊复同志讲了发生的情况后,已没有从容的时间来讨论分析形势,就宣布紧急措施:分头通知全体同志,首先立即销毁自己所有的文件、书信、笔记等材料,不留下片纸只字;其次是要求大家沉着镇静,应付事变,经受考验。散会后,我打开保险柜,先将江震、杨超和我研究起草的一份在四川开展游击战争的计划取出,划根火柴,付之一炬;然后将我联系的一份地下党员名单装进衣袋,再将找关系的党员的自传、党员登记表以及其他秘密材料尽行取出,抱去食堂旁边的开水房,一份一份地投进燃烧正旺的火炉,守着全部化为灰烬。回到寝室,我将情况告诉李超南同志。话还没有讲完,总务课长李舟同志就进门告诉我:“敌人已经冲进来了。”他们是从四面八方扒开篱笆冲进来的。我立即从口袋里摸出党员名单交给超南:“立刻把它烧掉!”她刚烧完,两个警察就进房去,她又将尿盆倒在灰烬余火上。之后,我们都未被检查、搜身。

我同李舟同志出去应付情况时,天已黎明。我们走到球场,遇着一个破篱而入的警官,他手提盒子枪,如临大敌的样子,用枪指着我们厉声地问:“你们的负责人呢?”我说:“我就是!”“走,跟我过那边去!”走近大门,一群人蜂拥而入,其中我们看见了于刚、王育平两位同志。一个家伙指着于刚问:“他们是你们的人吗?”我说:“是,他是我们的经理。”

接着,人群中涌出一个人,身穿长袍,外罩一件与袍等齐的大领皮大衣,头戴土耳其式獭皮帽。一人向我介绍:“这是我们唐局长。”重庆市警察局局长唐毅说:“我们找个地方谈谈。”于是,我们就到大门旁边的会客室,坐在藤沙发上。唐毅开口就问:“你们的枪呢?交出来!”我回答:“我们没有枪,我们是办报的,只有笔。”唐毅才说:“我奉上峰的命令来查封你们报馆,你们要把你们的人集合起来听候处理,并且准备移交一切财产。”由于敌人一冲进大门,就纷纷奔向各个房舍,我便向唐毅提出:“唐局长,请命令你手下的人,文明一点,不要到处乱冲。究竟要怎么办,我们好好商谈一下。”唐毅不作答复,另外说了一句:“你们不要紧张,过几天,政府要把你们送回延安的。”这话是真是假,无暇思辨,我仍然要他文明一些。

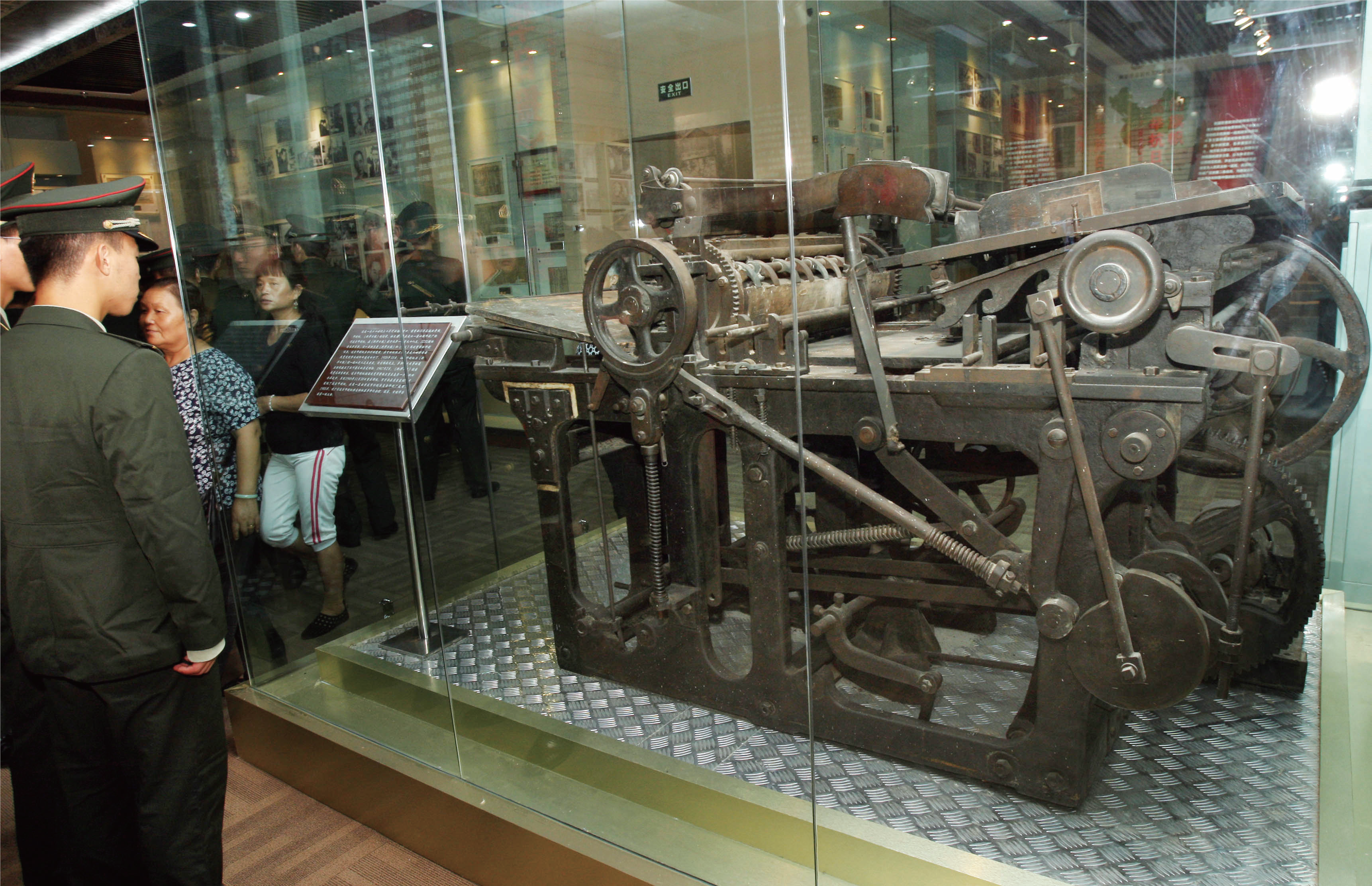

我们同他们沿着山边小路走到印刷厂的上下两间印刷室,工人同志们肃然坐在印刷机旁,最后一张报纸摆在平板机上,他们坚守岗位到最后一刻也不愿下机,默默地无声抗议。

由原路回来,经过一个防空洞,几个特务钻进去侦察,兴高采烈地出来报告:“里面有几只木箱,重得很,提不动。”他们觉得一定是发现武器了,打开一看,尽是一些废铅字、铅条!他们颓然泄气,我们却暗暗发笑。

回到原出发地,同志们已经列队集中在球场上了。全体同志被分作两半,一半住进大院内食堂楼上宿舍,一半住进大门外原托儿所大楼。在敌人的监视下,大家分头搬迁,很快安顿就绪。熊复、漆鲁鱼、李亚群、陈文和我住在院内,并且有意识地同住一间屋子;于刚、王育平、李舟等住在院外。

我与同屋的四位同志商量,提议在院内大楼成立一个临时支部,由我们五人组成支部委员会,我任书记;在院外大楼成立一个临时支部,由于、王、李三同志组成支部委员会,于刚同志任书记。两个支部分别领导同志们进行斗争。大家都同意。

周恩来和《新华日报》《群众》周刊部分同志合影

乐观

我们失去自由后,就同四川省委和城内的同志们失去了联系。3月2日,熊复、于刚、漆鲁鱼、李亚群和陈文等同志,奉命到曾家岩省委机关见吴老(吴玉章)。中午回来,正值午饭时间,全体同志齐集食堂,熊复同志站在板凳上传达与吴老会见的情况。他说,吴老的身体很好,很想念大家,吴老正气凛然,怒斥了蒋介石撕毁协议、发动内战的罪行;吴老讲述了他从参加同盟会起艰难曲折的革命经历,勉励我们大家要坚定沉着、团结战斗,发扬富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的大无畏精神,就是共产党人的革命精神。

同志们听了传达,群情激昂,高呼口号,吓得特务们惊惶失措。熊、于会见吴老回来,我们才知道城内德兴里和纯阳洞两处机关与曾家岩在同一夜被包围查封了。

头一两天,我们被关在屋里,除上厕所外,不准出门。我和于刚同志便和宪兵营长交涉,提出每天应该让我们出来活动两小时,上午一个小时,下午一个小时。我们说:“就是坐监,也还要放风嘛。”对方开始只答应每天一次,每次半小时。经过我们力争,达成一个双方妥协的协议,每天一次,每次一小时,时间在午饭后,活动地点限制在球场上。自此以后,我们院内院外的全体同志每天午饭后都在一起集体活动,或唱歌,或扭秧歌,或演秧歌剧,或演活报剧,内容都集中在两个方面,一方面歌颂革命、解放区,一方面暴露、讽刺和嘲笑国民党反动派。在这被包围的小小的一块土地上,同志们个个情绪激昂,谈笑自若,充满了革命乐观主义精神。这不仅鼓舞了同志们的斗志,也使个别监视我们的宪兵感动得流泪,当然,更多的特务对我们是怒目而视。

重庆警备司令部提出成立一个“渝共财产清理委员会”,要将我党在重庆公开的物资财产清点造册,办理交接手续。几天以后,他们来到报馆,于刚出面代表办理一切事务,陈宇文(刘藩)同志代表省委机关参加清点工作。

清点到我的办公室时,通知我到场。国民党方面说,凡属私人的东西可以拿走。我打开办公桌的抽屉,取出一本我在《新华日报》专栏《团结》上发表的文章的剪贴本,准备带走。一个面目狰狞的家伙劈手给我夺去,说:“我看看。”他翻了一阵,我说:“给我!”他说:“不给!”“这是报上公开发表的东西,为什么不给?”“公开发表的也不给!”“这是我个人的东西!”“个人的东西也不给!”于刚从旁带着讥讽的口吻说:“你要吗?就送给你吧!”在这些家伙的字典里,没有信义两个字,当然也就无理可讲。

我的抽屉里,再没有什么机密了。我注意到我的保险柜,钥匙在我手里,接收人员并不提及,好像很疏忽的样子。其实,这些家伙心怀诡计,保险柜里的东西总是最机密的,反正东西已为他们所劫夺,他们总有办法取出来。我暗自高兴,这些家伙中了我的“空城计”,保险柜里已经一无所有,他们的得意将是竹篮打水--一场空。有一全套延安出版的中央党刊《共产党人》,是历届总支书记移交下来的,存放在办公室另一端办公桌的抽屉里,接收人员也没有让打开,我知道不可能带走,就这样损失了。

动员

听说城里的同志已被转移到化龙新村18号,离我们不远,我和于刚就向宪兵营长交涉,请他派人跟我们去看看城里的同志。他毫不犹豫地回答:“我陪你们去。”我们翻过一个山梁,走了一里路左右就到了18号,据说那是一个银行的房子。我们先会见刘瞻同志,彼此交换了被突然袭击的情况。我们问刘瞻:“你们这里每天有没有时间在室外活动?”他说:“没有,一天到晚把我们关在屋里,门都不准出。”我们立即向宪兵营长提出:“怎么能这样呢?应该同我们那边一样!”宪兵营长当即把负责看守的宪兵排长叫来,作了命令安排。我们提出:“请把我们的同志集合起来,我们和他们见见面。”宪兵营长说:“找几个负责人来见见就可以了吧!”“既然来了,不和大家见见面,怎么可以呢?”对方不再反对。

在一间空屋里,我们和城里来的全体同志相见了。室内一无所有,同志们都坐在地板上。我向大家讲了几天来的情况,特别是传达了吴老对同志们的慰勉和指示:“要团结得像钢铁一样。”大家精神振奋,斗志昂扬。我向同志们说:“国民党政府对我们曾家岩、德兴里和纯阳洞的机关,同时在夜间袭击,为什么对化龙桥报馆要等到天明才进入?原来国民党的特务工作做得很‘高明’,他们对我们报馆里的情况,早就侦察得一清二楚,断定我们藏有武器,准备武装抵抗,并且用电灯作信号指挥,所以不敢贸然进攻。那天晚上,适逢化龙桥一带停电,我们备有一部发电机,按惯例自己发电,保证印报。可是那部发电机老掉了牙,毛病不少,致使电灯时明时灭,这就是他们说的信号指挥。他们动用了军警宪特两千多人,对我们层层包围,警宪特在一二三线,军队在第四线作后盾。黎明时,警宪特从四面八方破篱而入,向办公室、宿舍到处乱窜。他们一进门就问我们的枪藏在哪里,要我们交出来,我们说:‘我们是办报的,没有枪,只有笔。’他们在一个防空洞里发现了几只木箱,沉重得很,以为一定是缴获武器了,抬出来打开一看,尽是些废铅条、铅字。最后,他们还是取得‘大胜’,在俱乐部缴获我们的步枪二十几支,手榴弹一批。可惜那些都是木头做的,是我们演戏用的。”讲到这里,同志们哄堂大笑。

在归路上,宪兵营长说:“你们说来看看大家,实际上你们开了一个动员大会。”言下之意是上了我们的当,我们默不作声。

《新华日报》的印刷机被定为国家一级文物

撤离

我们在重庆失去自由以后,就与成都、昆明两地断绝了联系。3月5日,罗石生同志忽然带领《新华日报》成都营业处的几位同志回到报馆,大家喜出望外。罗石生同志汇报了他们遭遇的情况:重庆报馆被封后,成都营业处接着被封,国民党成都警备司令部准备用汽车把他们送到西安交给胡宗南,再转送延安。他们考虑,这条路线危险性很大,尤其是要经过胡宗南一关,安全没有保障,于是去会四川省主席邓锡侯,说明总馆在重庆,要回重庆一起行动,请他派车护送。邓锡侯推给成都市警备司令严啸虎,严不允。罗石生通过杨伯恺同志给邓做工作,才把严啸虎疏通。邓并命人请罗石生同志带个口信:“你回去以后,请转告吴老先生,只要你们的军队不入川,到适当时候,我会打出旗子来的。”因为那时候我们五师正在陕南一带活动。回延安后,罗石生同志把邓锡侯的话报告给了吴老和董老,我也报告给了江震同志。

昆明方面又是另一番情景。重庆《新华日报》发生突然事变前,昆明营业处已被查封。经吴老与地方当局交涉,卢汉已答应启封。重庆出事以后,我们就不知道他们的消息了。1947年7月在晋察冀边区西柏坡全国土地会议期间,我与彭少彭同志相遇,才得知他们的情况。他说,他们正准备复业,忽然在报上看见重庆的消息,复业自然就不可能了。昆明像成都一样,同志们未被拘禁,还有一点行动自由。他们去会见卢汉,要求派飞机送回重庆,卢汉开始答应,但是迟迟不行动,几经交涉,总以无飞机为借口,最后答应用汽车,经贵阳达重庆。彭少彭同志等与地下党同志商量,汽车路长,恐生意外,于是转入地下,就在昆明隐蔽起来,同时写一封信给卢汉,派人带到曲靖寄发。信的大意是行期无定,恐延误时间,赶不上我们重庆的同志,我们已自行买票到曲靖,再由此乘汽车经贵阳赴重庆。过几天,他们认为这样做不妥,将来露面,恐连累地下党。于是从地下出来,又去见卢汉。卢汉不等他们开口就抢先说:“太好了,你们可回来了。你们一走,我很着急,将来你们共产党中央问我要人,我到哪里去找?”少彭同志托词说,我们到了曲靖,汽车票不好买,只好回来,还是请卢主席用飞机送我们回重庆。最后,昆明的同志们还是被监护乘汽车,经贵阳到重庆。

3月7日、8日、9日,四川省委和《新华日报》的同志分批乘飞机从重庆撤回延安。我是第二批走的,与吴老、张友渔、何其芳、杜延庆、熊复、洪沛然等同志同机。

于刚同志留在最后,带领其余同志于9日飞回延安,完成撤退任务。

文 | 陈野苹

Copyright © 2012-2025 CQTODAY Media Group, All Rights Reserved

今日重庆传媒集团版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像

地址:重庆市渝北区同茂大道416号 邮编:401120

ICP备案:渝ICP备12000991号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:50120190002

互联网违法和不良信息举报电话:023-63891685